“中国刻刀”来了!首台国产商业电子束光刻机,多家机构抢先签约

“羲之”的落地进一步打破了技术封锁。

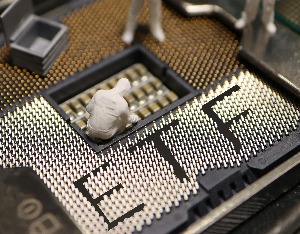

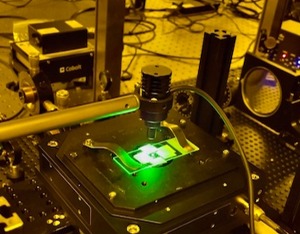

8月14日,全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”进入应用测试的消息引发广泛关注。这台由浙大余杭量子研究院团队自主研发的100kV设备,以0.6纳米的精度和8纳米的线宽,实现了与国际主流设备比肩的性能。其工作原理如同用纳米级毛笔在硅基上“手写”电路,彻底改变了传统芯片研发中依赖掩膜版导致的高成本、长周期困境,大幅降低了量子芯片等前沿领域的研发门槛,因此得名于书法家王羲之,堪称递向芯片研发的“纳米神笔”。

“羲之”的落地进一步打破了技术封锁。长期以来,光刻机类设备受国际出口管制限制,中国科学技术大学、之江实验室等顶尖科研机构难以采购高端设备,严重制约了我国芯片研发与生产进程。而“羲之”的定价低于国际均价,据了解,复旦大学、华为海思等12家机构已抢先签约。

国家打破光刻机“卡脖子”的决心也为产业发展注入强劲动力。国家大基金三期以3440亿元注册资本,将超50%资金投向光刻机、EDA等关键领域;上海、深圳等地提供最高4000万元的设备采购补贴,研发加计扣除比例提升至120%,政策与资金的双重扶持,进一步推动了长三角、珠三角形成产业集群效应。

在此背景下,我国光刻机产业实现多点突破:璞璘科技的步进式纳米压印设备核心指标超越日本佳能;上海微电子的28nm浸没式光刻机实现量产,国产EUV光刻机进入试产阶段;哈工大LDP技术实现13.5nm极紫外光,能效转换率超ASML两倍;中科院193nm固态深紫外激光光源摆脱对稀有气体的依赖。这些进展与“羲之”的突破形成呼应,共同构建起国产光刻机的技术矩阵。

对于这一领域,机构普遍看好长期潜力。尽管当前仍面临技术壁垒与国际竞争的挑战,但在政策支持、技术迭代与产业链协同的推动下,光刻机概念相关企业有望在国产替代浪潮中持续成长,为我国半导体产业自主可控提供核心支撑。

银柿财经APP

银柿财经APP