从商超到服装车间,这家创新中心的人形机器人跨场景“整活”

浙江人形机器人创新中心首席科学家熊蓉和机器人“打交道”已经有25年,关注产业的需求和痛点,带领团队推出有作业能力的人形机器人。

8月12日,一年一度的世界机器人大会(以下简称“WRC”)即将迎来闭幕。在北京亦庄,200多家国内外机器人企业齐聚“秀肌肉”,一共拿出1500余件展品亮相。

这当中,有50家人形机器人整机企业,参展数量创同类展会之最。走进大会展馆,很快便能发现不少机器人就是工厂的“天选打工人”,他们能完成巡检、分拣、搬运等工作。

来自浙江人形机器人创新中心(以下简称“创新中心”)的“领航者2号 NAVIAI”更是身兼多职,它们既要在大会红毯过道上迎接宾客,还要在商超场景下当拣货员,以及多个工业场景下当作业工。

“领航者2号”多场景下的应用实践,是该创新中心首席科学家熊蓉带领团队从事人形机器人研发的理念。8月11日,在大会“技术融合”论坛上,熊蓉还选择以《灵境启元:打造落地应用具身智能人形机器人》为题进行分享。

熊蓉和机器人“打交道”已经有25年了。在赶赴北京参会前,熊蓉在接受采访时表示,这两年人形机器人关注度提高,创新中心也和多家企业达成了合作,领航者2号已经有落地应用的案例。

领航者2号 NAVIAI

既当拣货员,还能进厂“打工”

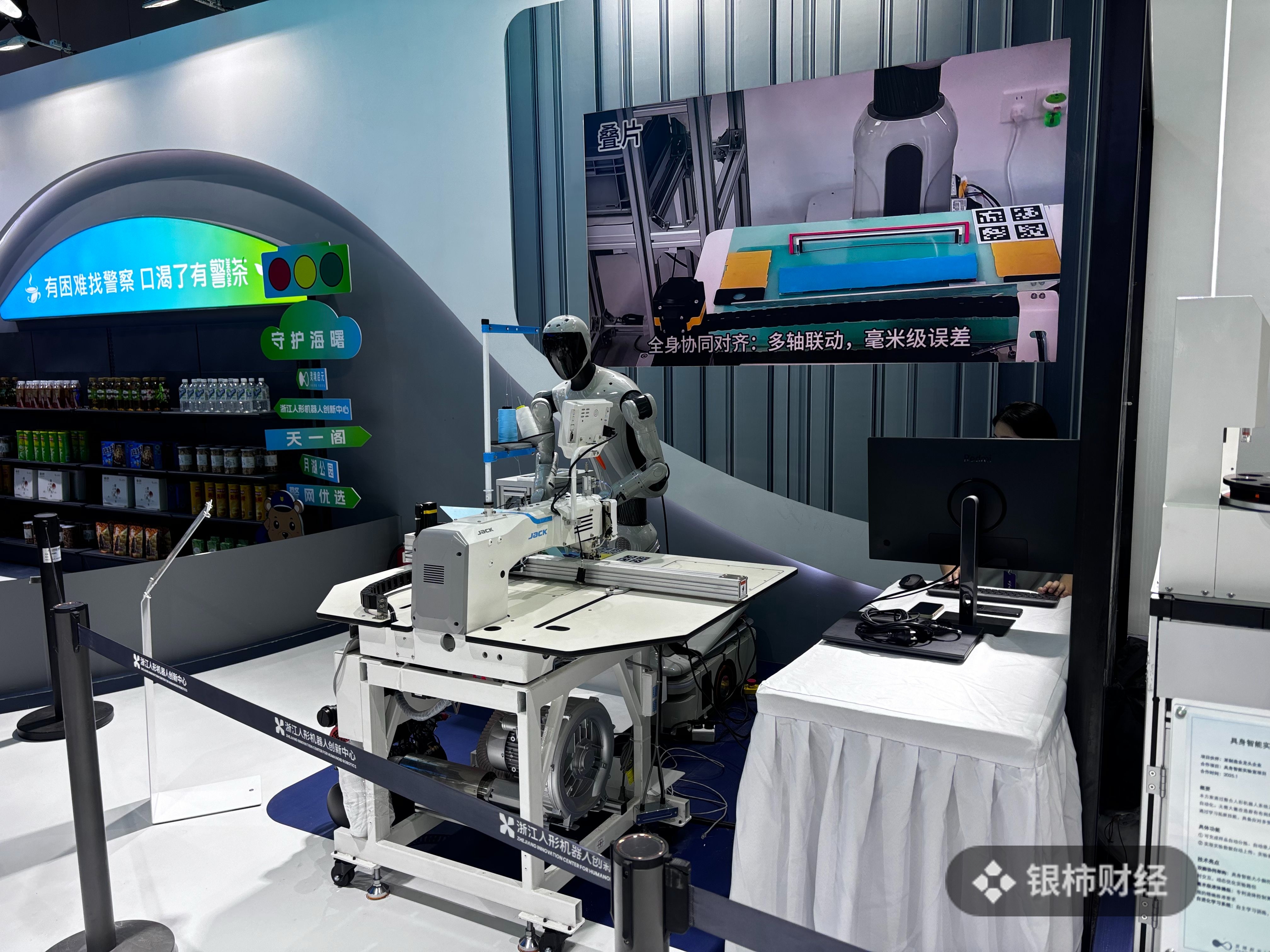

在WRC展馆,创新中心的展位被分为样品检测区、纺织服装区、商超零售区等场景,三台领航者2号展示各自所长,正在勤劳地“工作”。

在商超零售区,收到来自消费者的指令后,领航者2号立即出动,“走”到商品面前,准确拿到商品并将其放在货筐中;而在纺织服装区,领航者2号摇身变成“工人”,能够抓取并平整铺设面料。

宣传手册资料显示,领航者2号身高1.65m,体重60kg,拥有高精度轻量化的仿人臂,还有可以单只负载3kg的灵巧手,以及多模态的感知能力。

这款人形机器人早在2024年8月就已经发布,同年也参加了世界机器人大会。相比于去年,今年来到现场参展的领航者2号有所进化。

“过去一年,我们在不断提高领航者2号长时间稳定运行的能力,实现更加拟人的运动和作业。”以领航者2号抓取物体的变化为例,熊蓉解释称,“原来团队是在机器人的手腕上安装了识别物体的相机,有观众认为这点不像人类。今年团队已将视觉识别转移到机器人的头部。”

领航者2号还变得更“聪明”了。“传统机器人抓取物体有一套既定的程序,要分解为识别出指定物体、计算和物体的相对距离、规划领取物体的轨迹等步骤。”熊蓉指出,这种情况下,物体识别检测一旦失败或者有误差,机器人或将无法完成任务。而现在的领航者2号,能够适应各种变化和扰动,确保任务准确执行。

领航者2号在商超场景下工作

能够胜任多场景下的工作以及发生的变化,领航者2号依靠的便是可泛化、高精准的具身智能作业能力。

机器人可泛化指的是,机器人具备在未知环境或任务中应用已学知识的能力,即能够处理未训练过的目标、场景和指令。高精准则要求机器人的末端执行器在执行任务时有极高的定位精度和操作稳定性。

熊蓉介绍,目前领航者2号仿人臂的操作精度≤0.1mm,而且在几万次的测试中,机器人插拔作业成功率达到了99.99%,可以满足工业级的要求。

她还透露,创新中心已经与宁波当地企业开展合作,领航者2号投入应用于实验室作业、商超零售、纺织服装、家居厨房和展厅导览等场景。目前,公司在手的订单有几千万元,部分已经完成交付。

熊蓉表示,通过落地应用产业,创新中心也能够带动上下游的发展。据了解,创新中心与产业链上游进行需求对接的上百家企业中,有超过50家位于宁波。

实现规模化应用尚需时间

值得注意的是,创新中心成立于2023年12月,坐落于宁波。在浙江省、宁波市、海曙区政府单位的支持下,由熊蓉教授及团队联合多家知名产业方共建,重点开展人形机器人“大小脑”关键技术研究和整机系统研发与应用。

不到一年的时间里,创新中心就研发推出了领航者2号。这与团队在机器人领域的深厚积累有关。熊蓉本人从2000年起就开始钻研机器人,她当时在浙江大学控制系工业控制技术国家重点实验室工作。虽然那个时候还没有“人形机器人”的概念,但团队研究的正是小型仿人机器人。

自2004年起,熊蓉曾带领团队连续多年参加机器人足球国际赛事RoboCup,提升参赛机器人的运动能力和智力水平,小型组、人形组相继取得前列名次,拿到过国际冠军、亚军等荣誉,尤其是在2013年决赛击败全美计算机专业排名第一的卡内基梅隆大学夺得冠军。

然而,团队的目标并不局限于赛事。“通过比赛,我们可以先探索系统性的技术,同时锻炼培养学生的能力。”熊蓉讲述称,他们在2007年左右开始着手大尺寸人形机器人的研发,确立了能打乒乓球的仿人机器人方向。四年后,机器人“悟”和“空”在标准乒乓桌前亮相,它们还可以和人类进行对打。

这个项目完成后,熊蓉注意到两个问题,一个是机器人如何适应不平整的地面实现稳定行走,另一个则是操作系统如何适应更加开放的场景实现灵活操作。要解决这些问题,意味着机器人具备自我学习、自主作业的能力。同时,熊蓉更加坚定机器人必须要落地产业应用。她强调,“我们一开始就不是在纯粹的象牙塔里做技术研究,和产业界有过多次交流。”

领航者2号的诞生承载的便是这样的任务。“我们会更关注一些产业的需求和痛点,推出有作业能力的人形机器人。”熊蓉称,相比于其他地区的创新中心,这可能是浙江人形机器人创新中心的特色。

而在这两年,国内人形机器人迎来了前所未有的关注度。今年春晚结束后,就有不少客户找到创新中心咨询人形机器人合作。

在熊蓉看来,目前具身智能是技术发展趋势,但在产业落地应用上还在初步阶段,面临不少挑战。她指出“虽然人形机器人企业已经具备量产的能力,但是距离批量化、规模化的推广应用尚需时间,这要考验机器人企业生产能力建设、供应链和质量体系的管理等等。”

银柿财经APP

银柿财经APP